「第5代島原城主 松平忠房公(1619-1700)」

松平忠房公は1619年(元和5)三河国吉田(現・愛知県豊橋市)に生まれました。忠房公の松平家は、将軍家である徳川家がかつて松平家を称していた頃からの分家で、数ある分家の中で、三河国深溝(みかわのくにふこうず)(現・愛知県額田郡幸田町)を出自としたことから「深溝松平家(ふこうずまつだいらけ)」と称しました。忠房公の父の松平忠利(ただとし)公以降、当主は代々「主殿頭(とのものかみ)」を名乗りました。

1632年(寛永9)6月に吉田藩主であった忠利公が亡くなり、家督を継ぎましたが、8月には三河国刈谷(かりや)(現・愛知県刈谷市)に移され、刈谷藩3万石の藩主となりました。

1649年(慶安2)、1万5千石の加増を以て、丹波国福知山(たんばのくにふくちやま)(現・京都府福知山市)に移された後、1669年(寛文9)さらに豊州の地(現・大分県宇佐市、豊後高田市)を加増されて肥前国島原に移され、島原藩6万9500石の藩主となりました。

島原における忠房公の治政は30年近くに及びました。前藩主の時に過重となっていた農民の負担を緩和する政策をとるなど、民心の安定を図りました。また、半島を五筋(5ブロック)に分け、各所に代官を2名ずつ配しました。後に「北目筋(きためすじ)」「南目筋(みなんめすじ)」「西目筋(にしめすじ)」の三筋となり、村落支配の基本単位として後世に引き継がれていきました。

一方で忠房公は、文武の諸芸を一流の講師から学び、究めました。さらには、神道家の伊藤英治(いとうえいじ)や、大和流弓術(やまとりゅうきゅうじゅつ)の開祖である森川香山(もりかわこうざん)などの優れた人材を島原に招きました。

肥前島原松平文庫には、忠房公の集書の証である「尚舎源忠房(しょうしゃみなもとのただふさ)」と「文庫」の印が押された書物が数多く伝えられ、忠房公が探求心旺盛な人物だったことを物語ります。

1698年(元禄11)、家督を養子の忠雄(ただお・ただかつ)公に譲って隠居し、1700年(元禄13)、82年の生涯を閉じました。

(社会教育課学芸員 吉田 信也(よしだ しんや))

|

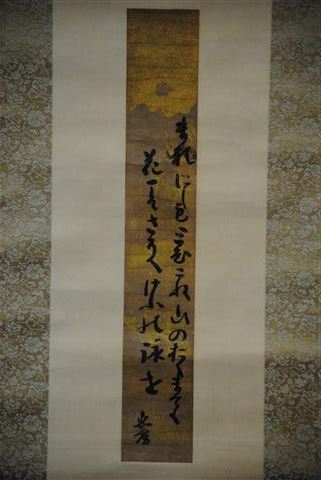

【写真】忠房公の直筆和歌(島原城蔵) |