島原城の外曲輪

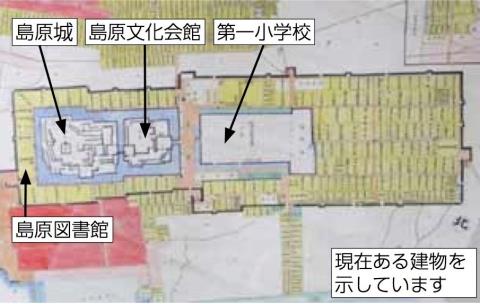

一般に島原城というと堀で囲まれた本丸(天守閣が建っている所)や二の丸(島原文化会館が建っている所)をイメージしますが、本当の島原城はもっと大きく広いのです。

お堀で囲まれた部分を内曲輪とすれば、その外側を外曲輪と呼ぶことができます。

外曲輪の石垣は、江戸時代の島原の様子を描いた絵図にも描かれており(写真内の黒い線)、今でも残っている所があります。

具体的に見ると、南側は裁判所(大手門跡)、図書館、法務局の南側の石垣です。

島原振興局はこの石垣の塁線をまたいで建っています。九州電力島原営業所前の車道の段差もこの外郭線の名残です。

東側は、上の町の山側、八尾病院下の高石垣から北に延びる石垣で、これがだんだん低くなりながら北門まで続きます。

北側は、北門町交差点南側に石垣が残っています。

西側は、第一中学校の南側と、片原丁通りの道路の脇に名残があります。

それぞれ、高さに違いはありますが、石垣で城の内外を区画し、城への出入りは七つの門でしかできない仕組みになっていました。

島原の乱では、一揆勢が城内に突入するため、大手門や桜門(一中付近)で城方と戦っています。

この外曲輪がいわゆる「城内」で、これらを含む周辺地域は「城内一丁目~三丁目」という名称で親しまれています。

(『広報しまばら』平成26年6月号「ふるさと再発見」)

|

嶋原藩士屋敷図(松平文庫蔵) |