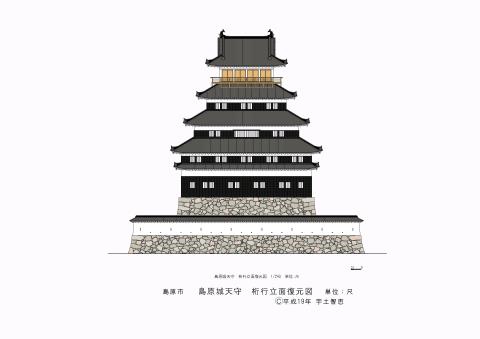

島原城天守

現在の島原城天守閣は、昭和39年(1964)に建設されました。

島原城を築いたのは、元和2年(1616)に大和五条(やまとごじょう)(奈良県五條市)から島原に入封した松倉重政です。元和(げんな)4年に島原城の築城に着手し、7年の歳月をかけ、自ら理想とする城を完成させました。

その島原城の天守については、築城当時の資料が残っておらず、正確な姿はわかりませんが、藩政時代の古記録や聞き取り調査により現在の天守閣は建設されたといいます。

しかしながら、「島原半島史」(林銑吉(はやし せんきち)編 長崎県南高来郡教育会 昭和29年)に掲載されている「普請方(ふしんかた)記録」の天守の柱の数の分析や、確認されていなかった江戸時代の絵図、明治時代の記録の研究により、1階と2階の平面が同じ大きさで、壁面が下見板張である新たな島原城天守復元案も、近年示されています。

また、昭和22年の航空写真などには、現在の天守台よりも一回り大きな天守台が写っており、発掘調査でも天守台石垣が発見されています。

まだまだ謎も多い島原城。皆さんも、島原城の探究を始めてみませんか。

(『広報しまばら』平成26年4月号「ふるさと再発見」)

|

|

島原城 | 島原城天守 桁行(けたゆき)立面復元図 |