『探索書』に遺された、築城間もない島原城の姿

今回は島原城にまつわる2つの資料を紹介します。

いずれも、外部の何者かが内密に調査をさせ、記録・報告させた、いわゆる『探索書』と呼ばれるもので、九州各地の城の様子がつぶさに記されています。その中には、島原城も含まれており、内容が寛永年間(島原の乱以前)と推定されることから、築城間もない島原城の様子という大変貴重な情報を、これらの資料はもたらしてくれています。

『隣国様子聞合帳(りんごくようすききあわせちょう)(神戸大学蔵)』は豊後・岡藩(大分県竹田市など)の藩主である中川家に伝来した資料です。本丸と二の丸の間に高々と石垣が見えることや、二の丸にある殿様の百疋馬屋(ひゃっぴきうまや)に繋げられた馬の様子などが簡潔に記されています。

もう一つの資料『筑前筑後肥前肥後探索書』の原本は、忍者の里としても知られる甲賀・水口(滋賀県甲賀市)にあったもので、現在は写本が長崎歴史文化博物館に伝わっています。

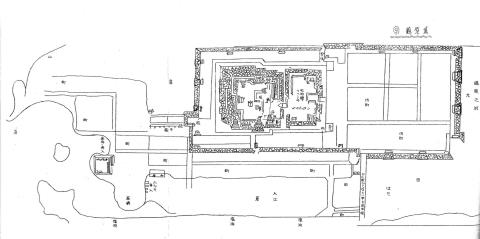

注目すべきは、簡略ながら絵図が描かれていることです。外曲輪にはすでにいくつもの櫓が築かれていることや、「見付けの丸」の存在、三の丸屋敷があったところには「侍町」と表記されるなど、さまざまな情報が図示されています。また本文の記述も石垣の高さや堀の幅を間数で記すなど具体的に記されています。

いずれの資料も翻刻さていますので、ぜひご覧ください。

(松平文庫学芸員 吉田 信也(よしだ しんや))

(『広報しまばら』平成26年5月号「ふるさと再発見」)

|

筑前筑後肥前肥後探究書(『九州史料叢書』16)より |