「島原天草一揆」と島原城

いわゆる「島原の乱」の呼称については以前から種々の議論がありました。この一件の主要な舞台として天草は重視すべきということや、乱=秩序を乱す事件、という支配者側の一方的なものの見方を見直そうということで「島原天草一揆」という呼び方も見られるようになってきています。

1637年(寛永14)10月25日、有馬の農民などが代官・林兵左衛門を殺害し蜂起します。当時の藩主・松倉勝家(まつくら かついえ)は江戸への参勤のため不在で、城番の家老達の指揮で蜂起に対処し、深江で一戦を交えたりもしますが、蜂起の勢いは島原城にまで及びます。

城には兵だけでなく、城下の町人や安徳の農民らが子どもを抱えて避難しています。あろうことか、火付けの疑いのある者や、桜門脇の塀裏から逃げて敵方へ逃亡するような、城内からすれば裏切行為を働く者も見られました。

城下の町家や寺社(江東寺や桜井寺)、鉄砲町は焼き払われますが、追手門(大手門)や桜門が防御線となって、落城する事はありませんでした。

ちなみに勝家が江戸より戻ってくるのは11月29日のことです。

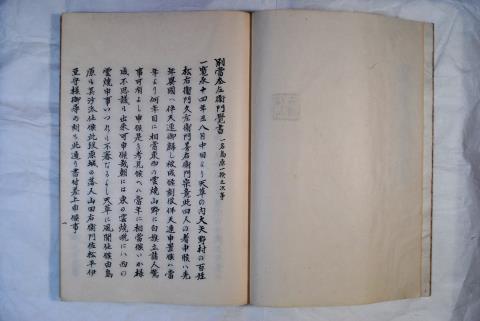

以上は『別当杢左衛門覚書(べっとうざえもんおぼえがき)』という史料に記述された様子です。この一件の時、島原で、あるいは島原城で何が起こったのか。この問いに明確に答えるために、これからさらに色々な史料を検証して重ね合わせる必要があるようです。

(松平文庫学芸員 吉田 信也(よしだ しんや))

(『広報しまばら』平成26年7月号「ふるさと再発見」)

|

別当杢左衛門覚書(松平文庫蔵) |