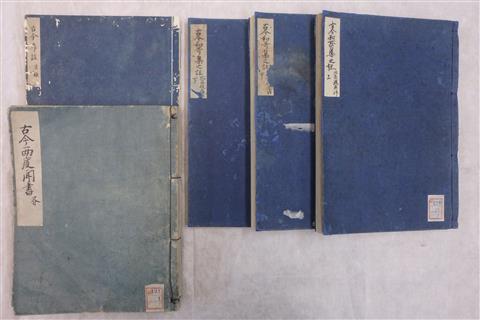

「古今和歌集(こきんわかしゅう)(松平文庫所蔵資料)」

「古今和歌集」は延喜(えんぎ)五年(905年)醍醐天皇の勅命によって作られた最初の勅選和歌集で千百首の和歌を収め後世の手本とされた歌集であり、「新古今和歌集」は後鳥羽(ごとば)天皇の命によって元久二年(1205年)に成った、これも後世に多大な影響を与えた歌集です。

松平文庫には、「古今和歌集」に関係する書物が数多く伝えられますが、これは江戸初期に名君として知られた松平忠房(ただふさ)公が収集したものが中心です。

古今和歌集の写本のほか、目録や註(ちゅう)などの解釈の書も多く、南北朝時代の北畠親房(きたばたけ ちかふさ)が著した「古今和歌集之註」の写本や、連歌師として有名な宗祇の「古今和歌集両度聞書(りょうどききがき)」「古今序註(こきんじょちゅう)」の写本、また戦国武将としても知られる細川幽斎の「新古今和歌集聞書(ききがき)」の写本などがあり、いかに「古今」「新古今」が重んじられていたかがうかがえます。

松平忠房公は武士として弓馬の道に励むかたわら内外の書物に親しむ当代きっての文化人であり、将軍家に仕える儒学者林鵞峰(はやし がほう)や、姫路藩主榊原忠次(さかきばら ただつぐ)など、当時文人として有名な人々との親交が知られています。今に残る松平文庫はこのような文人たちと交流し書物を貸し借りする中で形成されていったようです。

遥かな昔から受け継がれた「古今」「新古今」の和歌の流れは、松平文庫にも脈々と受け継がれています。

(『広報しまばら』平成23年7月号「ふるさと再発見」)

|

【写真】古今和歌集(松平文庫所蔵資料) |